Quando ho iniziato a scrivere Le Ombre di Whitechapel, non avevo ancora in mente tutta la saga. C’era solo un’idea: volevo un uomo che indagasse nell’ombra, non per vocazione eroica, ma per necessità. Un uomo che non cercasse risposte semplici, né si fidasse delle luci troppo forti.

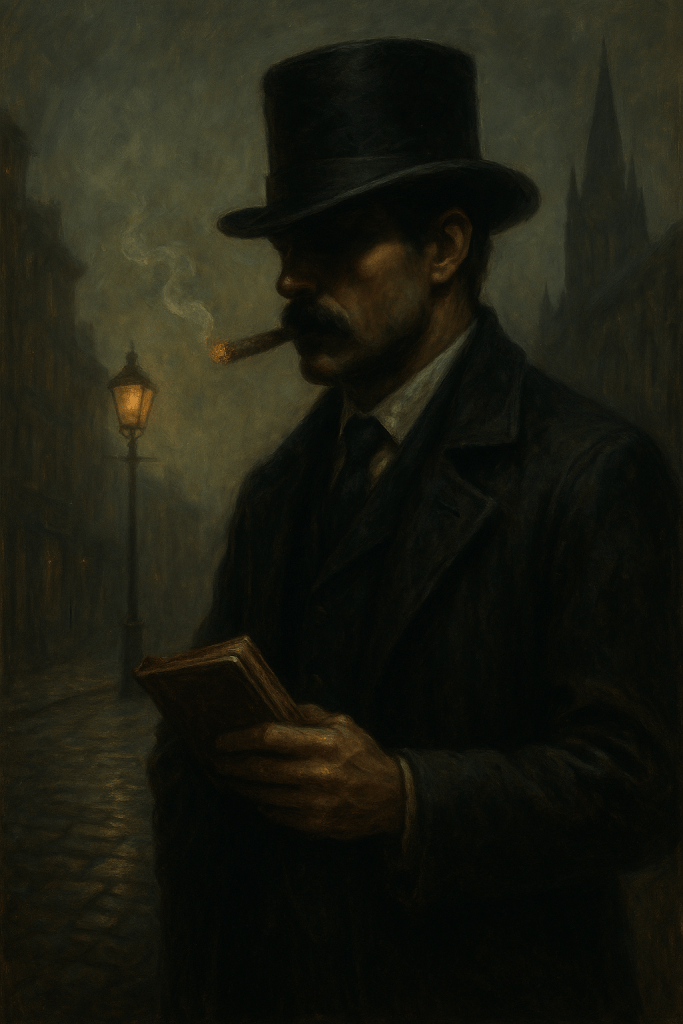

Così è nato Edgar Blackwood.

Non è un classico eroe. È un ispettore di Scotland Yard, sì, ma fuori posto. I suoi superiori lo temono, i suoi colleghi lo evitano. È uno che ascolta, osserva, annota. Non si fida di nessuno. Non perché sia misantropo, ma perché conosce il buio – quello dentro gli altri, e quello dentro di sé.

La sua Londra non è fatta solo di nebbia e gas. È fatta di memoria, rimorso e ossa sepolte.

Ho scelto di renderlo realista nei limiti, ma anche simbolico nelle azioni: ogni caso lo trasforma, ogni ombra che affronta gli lascia un segno.

Un uomo segnato

Blackwood non ama parlare del passato.

Ma io, che l’ho creato, so cosa lo tormenta.

Un lutto. Una colpa. Una notte che ha cambiato tutto.

Quello che non dice, lo scrive. Nei suoi taccuini, nei rapporti che nessuno legge. Persino nei silenzi che lascia cadere a metà frase.

Nel secondo volume, Il Vangelo delle Ombre, ho voluto portarlo a un bivio.

Non più solo un investigatore. Ma un uomo che guarda in faccia l’irreparabile.

Perché proprio lui?

Perché Blackwood è il riflesso di molte delle mie ossessioni narrative:

Il dubbio.

Il confine tra fede e paura.

L’idea che il male non sia solo fuori, ma anche sotto la pelle della civiltà.

Blackwood è cambiato molto dal primo al secondo libro. E cambierà ancora.

Perché ogni ombra affrontata lascia un’eco.

E un investigatore dell’oscurità non torna mai davvero indietro.