Viviamo in un’epoca in cui l’intrattenimento si nutre di paura, e la paura – paradossalmente – ci attrae. Ma mentre fiction, horror e thriller ci offrono una via di fuga nell’immaginario, esiste un genere che invece ci costringe a restare nella realtà, a guardarne il volto più disturbante, più crudo, più autentico: il true crime.

Non è una moda. Non è solo voyeurismo.

È qualcosa di più profondo.

Lettori dell’abisso

Chi legge true crime non è necessariamente attratto dalla violenza, ma dalla necessità di capire.

Capire perché accade l’orrore.

Capire come una mente possa frantumarsi fino al punto di non ritorno.

Capire dove la società ha fallito, nascosto, ignorato.

C’è chi guarda queste storie con sospetto, come se leggessimo per compiacere un gusto morboso. Ma la verità è che il true crime non coccola il lettore.

Lo mette a disagio. Lo sfida. Lo obbliga a confrontarsi con domande scomode.

E a volte, lo cambia.

Il fascino del reale

Il successo di documentari come Making a Murderer, Don’t F**k With Cats o podcast come Serial dimostra che oggi abbiamo fame di verità, anche quando è disturbante.

Perché leggere un libro sul caso Ed Gein – ad esempio – è diverso dal guardare un film ispirato a lui.

Nella narrazione romanzata puoi chiudere gli occhi.

Nel true crime no.

Quando l’orrore è reale, ogni dettaglio ha un peso.

Ogni omissione conta. Ogni parola pronunciata in tribunale è una fessura nella coscienza collettiva.

Leggere per ricordare

Leggere true crime significa anche ricordare chi è stato dimenticato.

Le vittime che non hanno avuto voce.

Le famiglie lasciate nel vuoto.

Le epoche che hanno preferito l’oblio alla verità.

E allora leggere questi libri – anche se faticosi, anche se spiazzanti – diventa un atto di memoria, di responsabilità.

Non si tratta di glorificare il male.

Si tratta di interrogarlo.

Di conoscerlo per riconoscerlo, quando tenta di tornare sotto nuove forme.

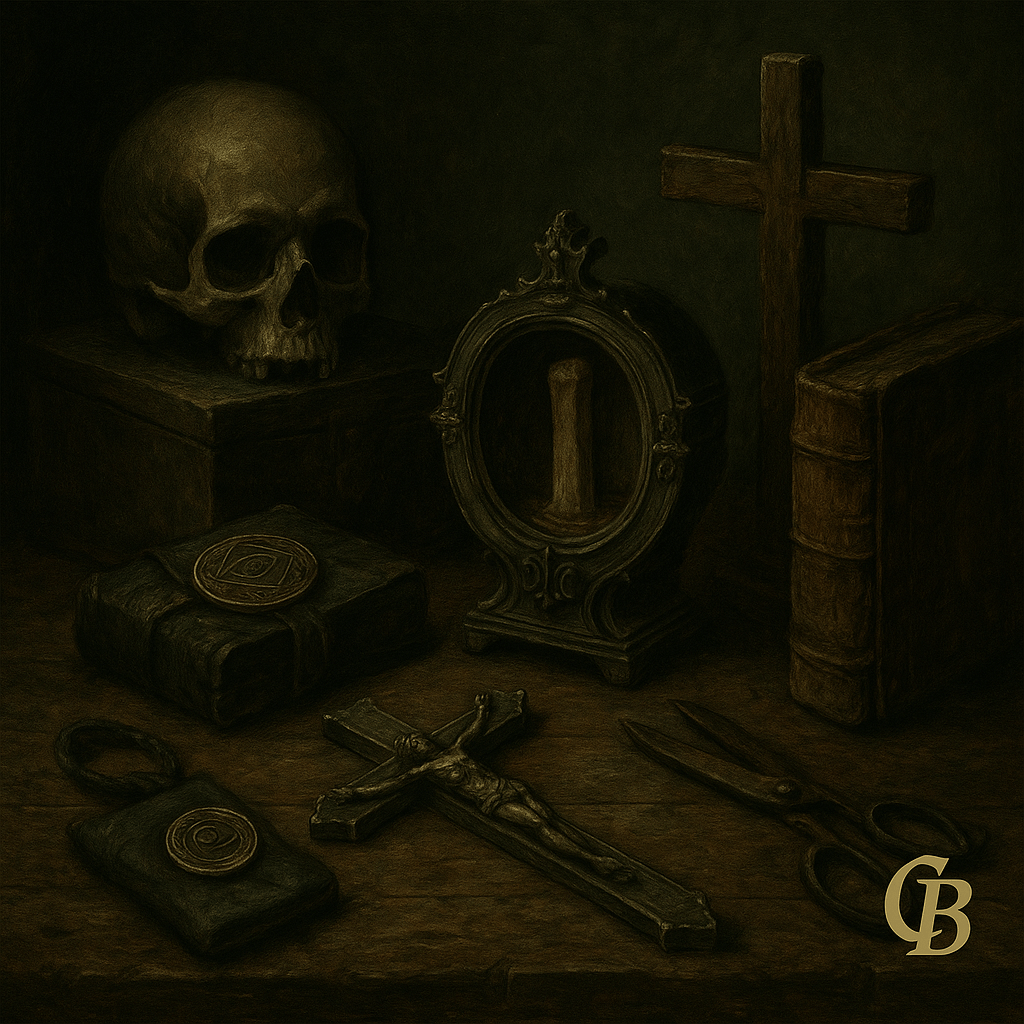

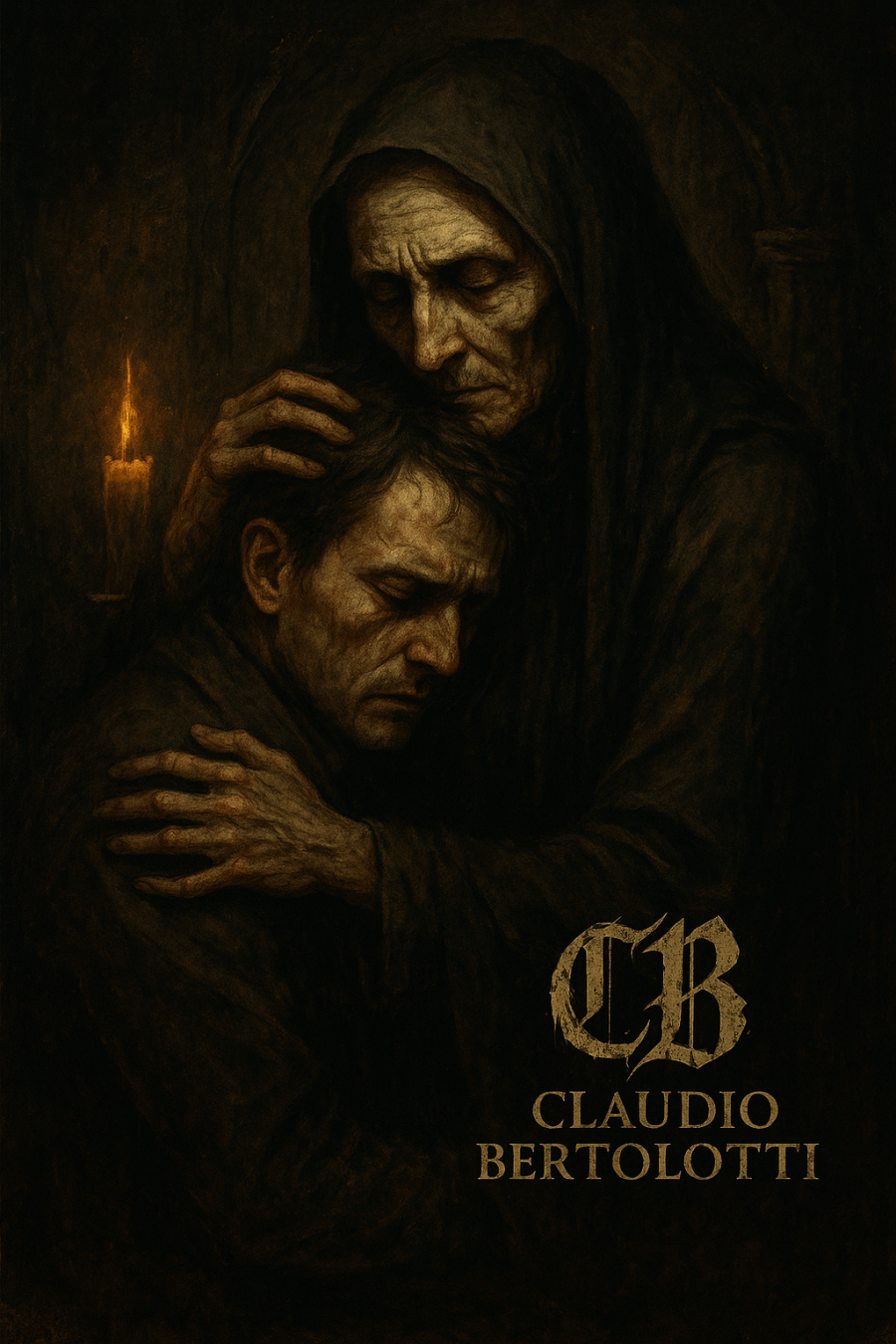

Il culto della madre. Ed Gein e l’orrore nella mente umana

Questo è il motivo per cui ho scritto questo libro.

Non per raccontare l’ennesimo “mostro”, ma per entrare in quel vuoto psicologico e culturale che ha permesso a una storia del genere di accadere.

Perché Ed Gein non è solo un nome da cinema.

È il prodotto di una solitudine malata, di un’educazione distorta, di una devozione spinta all’estremo.

E, purtroppo, non è un caso isolato.

Leggere true crime, oggi, non è un vezzo. È una scelta consapevole.

È affrontare le paure del mondo reale con la mente aperta, il cuore saldo, e il desiderio di non ignorare.

Perché finché continueremo a raccontare l’orrore, forse, potremo impedirgli di diventare silenzio.

Il Culto della Madre – Ed Gein e l’orrore nella mente umana

https://amzn.eu/d/5RaJTUw

🌐 www.claudiobertolotti83.net

📸 Instagram: @autoreclaudiobertolotti – @archivio_blackwood

📬 Substack: https://claudiobertolotti.substack.com

📘 Facebook: https://www.facebook.com/share/1Czr6gVnaf/

📢 Telegram: https://t.me/archivioblackwood

🎥 TikTok: https://www.tiktok.com/@claudio.bertolott8