Nel gotico classico il terrore arriva spesso da lontano: castelli in rovina, terre esotiche, maledizioni antiche.

Con M. R. James succede l’opposto.

L’orrore nasce in casa, o meglio: in biblioteca.

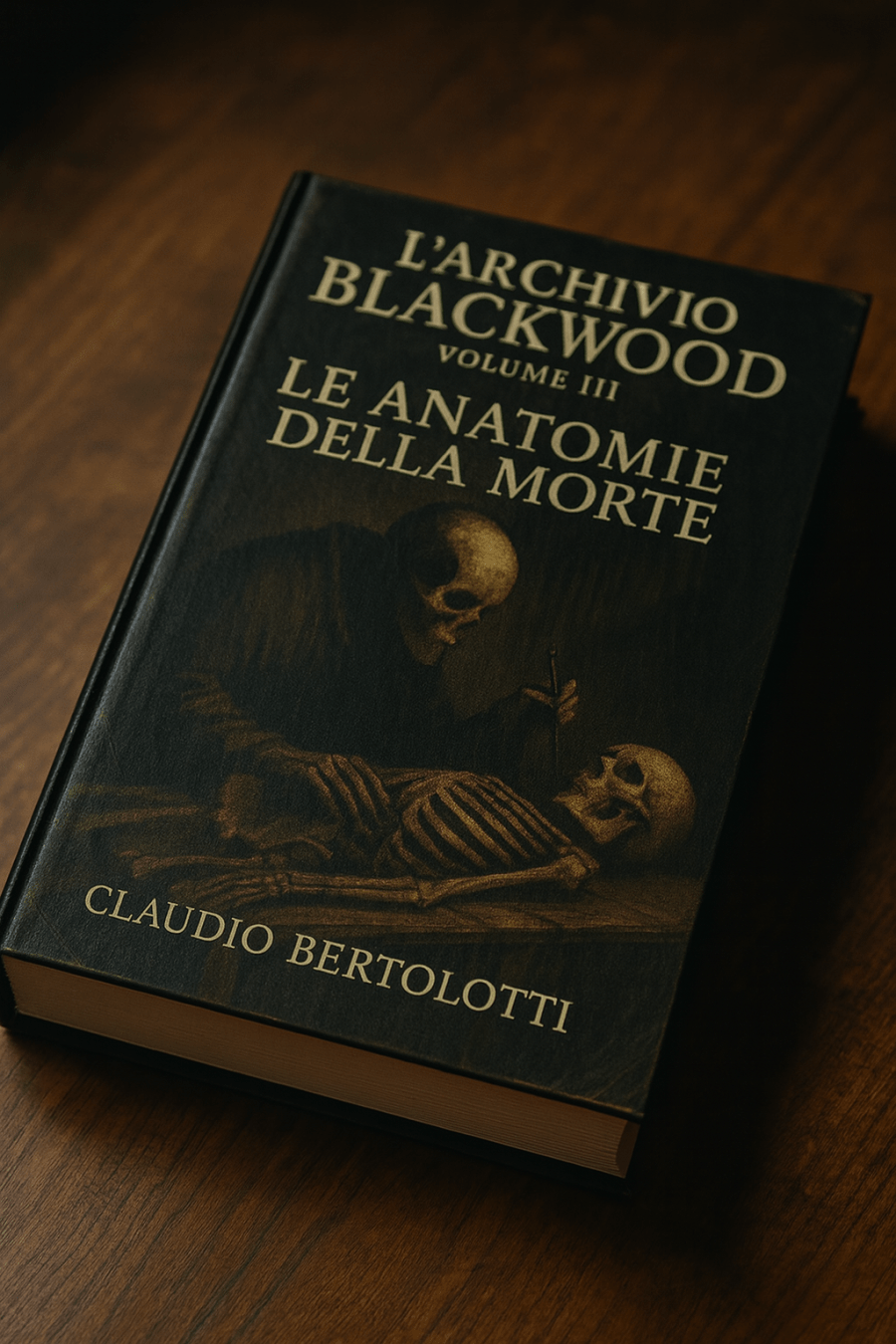

Montague Rhodes James, studioso medievalista e accademico rigoroso, ha fatto una scelta che all’epoca era quasi rivoluzionaria: togliere il gotico dall’eccezionale e inserirlo nel quotidiano colto. I suoi protagonisti non sono eroi romantici né anime tormentate, ma professori, bibliotecari, antiquari, studiosi distratti. Persone abituate a maneggiare manoscritti, non incubi.

Ed è proprio qui che nasce il suo gotico “credibile”.

L’orrore come incidente di percorso

Nei racconti di M. R. James il soprannaturale non viene cercato.

Accade.

Un documento letto senza attenzione.

Un oggetto catalogato male.

Una curiosità erudita spinta un passo oltre il necessario.

Il meccanismo è sempre lo stesso: la mente razionale apre una porta che non riconosce come tale. Non c’è invocazione, non c’è rito. C’è solo una violazione involontaria delle regole non scritte.

Questo rende l’orrore di James profondamente inquietante, perché non punisce il peccato morale, ma l’eccesso di sicurezza intellettuale.

Biblioteche, archivi, note a piè di pagina

Il cuore del gotico jamesiano non è il fantasma in sé, ma il contesto che lo rende plausibile.

Biblioteche silenziose.

Archivi polverosi.

Lettere, mappe, glosse marginali, registri incompleti.

Sono luoghi familiari a chiunque abbia studiato, e proprio per questo rassicuranti. M. R. James li usa come trappole narrative: il lettore abbassa la guardia, riconosce l’ambiente, si sente al sicuro. Quando l’elemento perturbante emerge, non può essere liquidato come fantasia gotica tradizionale.

Non è un castello maledetto.

È una scheda d’archivio.

Il fantasma non si mostra mai del tutto

Un’altra scelta fondamentale: M. R. James non descrive mai completamente il mostro.

Ci sono accenni, frammenti, dettagli disturbanti: una forma sbagliata, un movimento innaturale, una presenza che non dovrebbe essere lì.

Il risultato è un orrore che lavora per sottrazione.

Il lettore ricostruisce da solo ciò che manca, e lo fa usando la propria immaginazione, sempre più spietata di qualunque descrizione esplicita.

È un gotico che non urla.

Sussurra nei corridoi.

Perché M. R. James funziona ancora oggi

In un’epoca di horror iper-visivo e spiegato fino all’osso, M. R. James continua a funzionare perché parla di una paura moderna: l’idea che il sapere non protegga.

Anzi.

Che il sapere, se maneggiato con leggerezza, esponga.

Nei suoi racconti non muore chi è cattivo, ma chi è curioso senza rispetto. Chi pensa che tutto possa essere studiato, archiviato, compreso. È un orrore che nasce dalla fiducia eccessiva nella razionalità, non dalla sua assenza.

Ed è per questo che il suo gotico resta credibile:

non ha bisogno di credere ai fantasmi.

Basta credere troppo nei documenti.

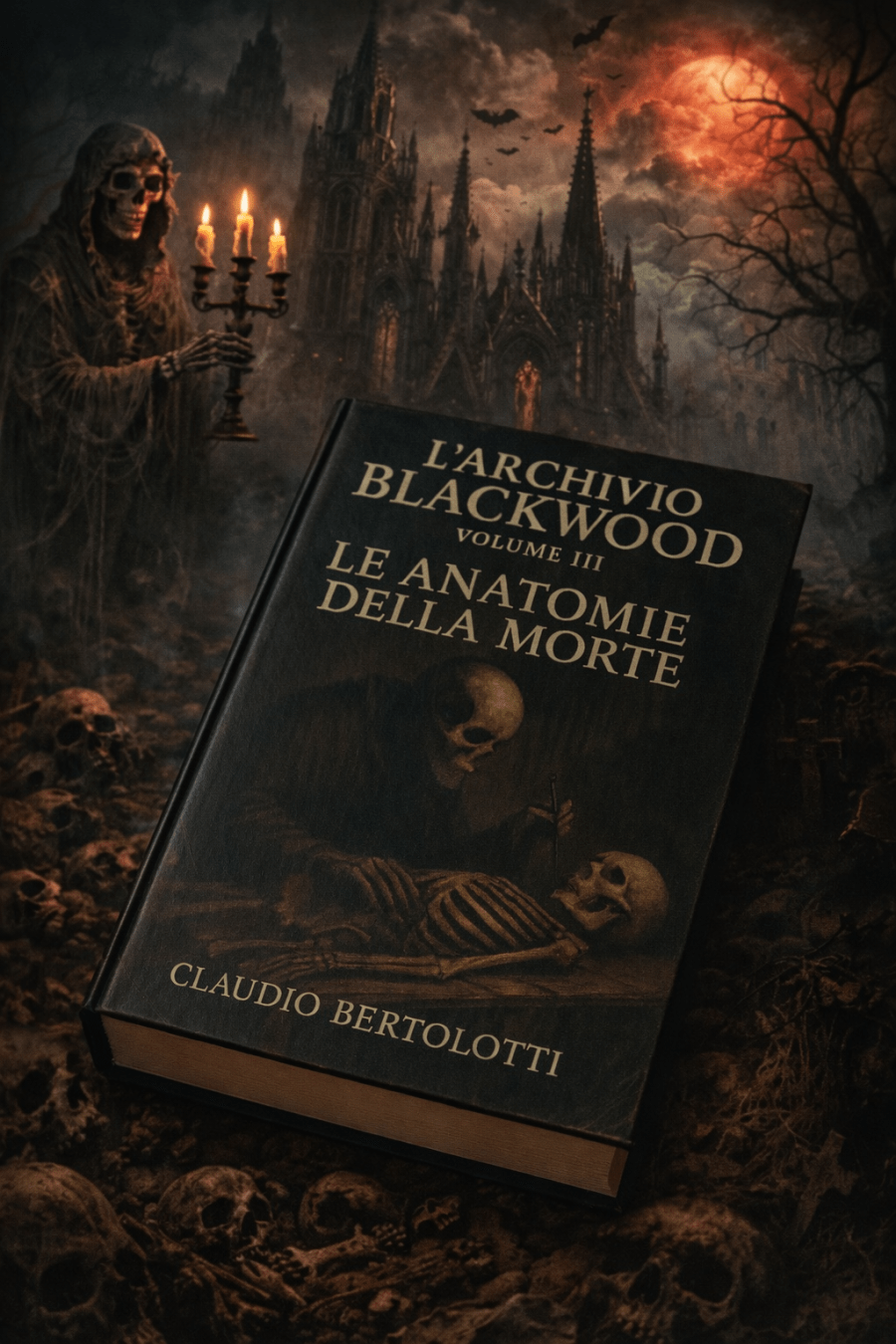

Contatti ufficiali

🌐 Sito ufficiale: www.claudiobertolotti83.net

📸 Instagram: @autoreclaudiobertolotti – @archivio_blackwood

📘 Facebook personale: https://www.facebook.com/share/1Czr6gVnaf/

📬 Substack: https://claudiobertolotti.substack.com

📢 Telegram: https://t.me/archivioblackwood

🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@claudio.bertolott8

📺 YouTube: https://youtube.com/@claudiobertolottiauotre?si=WzE25SAC8fm2zBvM