E perché quasi tutti i libri, articoli e documentari lo commettono

C’è un errore che ritorna con una regolarità quasi inquietante quando si parla di serial killer.

Un errore che non riguarda lo stile, né la documentazione, né la correttezza dei fatti.

Riguarda il punto di vista.

La maggior parte dei racconti — libri, articoli, podcast, documentari — parte da una domanda sbagliata:

“Perché ha ucciso?”

Sembra legittima, ma è una trappola narrativa.

Il problema del “perché”

Chiedersi perché significa cercare un movente lineare, una causa riconoscibile, una spiegazione razionale che renda il male comprensibile, ordinabile, in qualche modo assimilabile.

È un bisogno umano, ma è anche il primo passo verso la semplificazione.

Il serial killer, nella stragrande maggioranza dei casi, non agisce per un motivo unico, chiaro, raccontabile.

Agisce per una costellazione di fattori: devianza, ritualità, bisogno di controllo, costruzione identitaria, compensazione simbolica, fratture affettive. Ridurre tutto a un “perché” significa tradire la complessità del fenomeno.

L’illusione della spiegazione

Quando un racconto insiste sul movente, spesso finisce per:

- costruire una falsa logica retrospettiva;

- attribuire al soggetto una lucidità che non aveva;

- trasformare il killer in un personaggio “coerente”, quasi narrativamente elegante.

È qui che nasce la distorsione più grave: il male viene reso narrativamente soddisfacente.

E quando il male diventa soddisfacente, diventa anche spettacolo.

Il vero errore: raccontare il killer invece del sistema

L’errore più comune non è parlare troppo del serial killer.

È isolarlo.

Quasi sempre il racconto dimentica ciò che lo circonda:

- il contesto sociale;

- le istituzioni che hanno fallito;

- i segnali ignorati;

- la normalità che ha permesso al mostro di esistere indisturbato.

Il risultato è una figura mitizzata, estratta dal suo ambiente, privata di attriti reali.

Un “mostro” che sembra nascere dal nulla, invece che da una lunga catena di omissioni.

Un approccio diverso

Raccontare un serial killer in modo onesto significa spostare la domanda:

non perché ha ucciso, ma

come ha costruito il suo mondo

e chi glielo ha permesso.

Significa lavorare su:

- documenti;

- testimonianze;

- incoerenze;

- silenzi;

- contraddizioni.

Significa accettare che alcune cose non si chiudono, non si spiegano, non si risolvono.

Ed è proprio questo che rende il racconto disturbante, credibile, necessario.

Perché quasi tutti sbagliano

Perché il mercato premia:

- la chiarezza;

- la linearità;

- la spiegazione rassicurante.

Ma il vero racconto del male non rassicura.

Lascia attrito. Lascia vuoti. Lascia disagio.

Ed è lì che smette di essere intrattenimento e diventa consapevolezza.

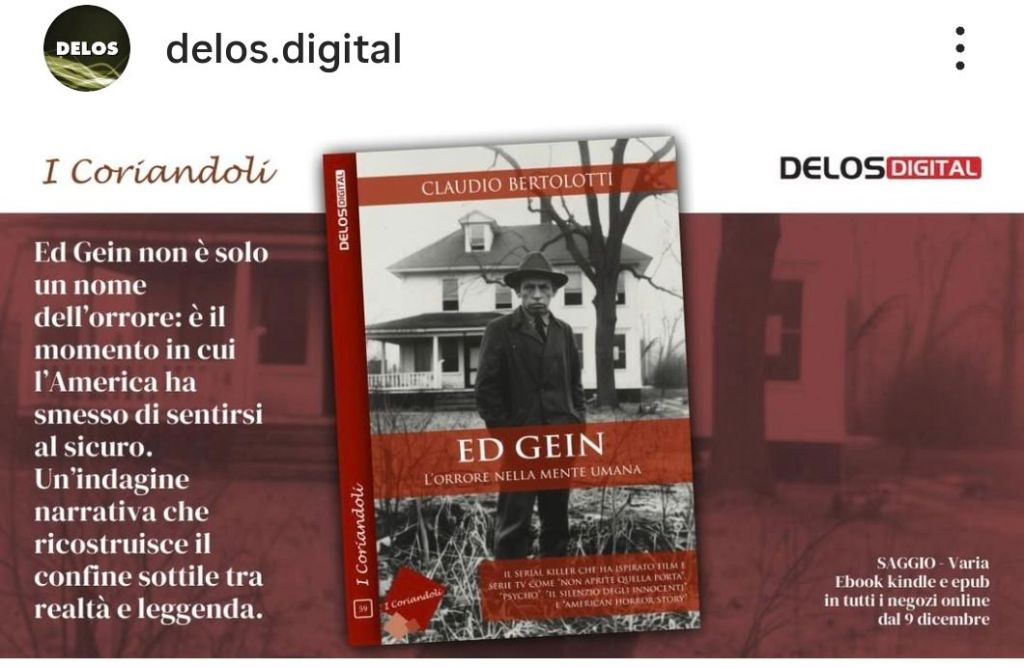

Approfondimento – ED GEIN: L’ORRORE DELLA MENTE UMANA

Ebook Delos Digital

https://share.google/8pIw4FN0LDpZX2FBQ

Amazon – ebook

https://amzn.eu/d/8PChNOH

Feltrinelli

https://www.lafeltrinelli.it/ebook/autori/claudio-bertolotti

IBS

https://share.google/dNuTe1qRjc5rqz1AJ

HorrorMagazine

https://share.google/EzYtNodTJ9TJ5Dc0C

Hoepli

https://www.hoepli.it/amp/ed-gein-lorrore-della-mente-umana/9788825435054.html

Contatti ufficiali

🌐 Sito ufficiale: www.claudiobertolotti83.net

📸 Instagram: @autoreclaudiobertolotti – @archivio_blackwood

📘 Facebook personale: https://www.facebook.com/share/1Czr6gVnaf/

📬 Substack: https://claudiobertolotti.substack.com

📢 Telegram: https://t.me/archivioblackwood

🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@claudio.bertolott8

📺 YouTube: https://youtube.com/@claudiobertolottiauotre?si=WzE25SAC8fm2zBvM