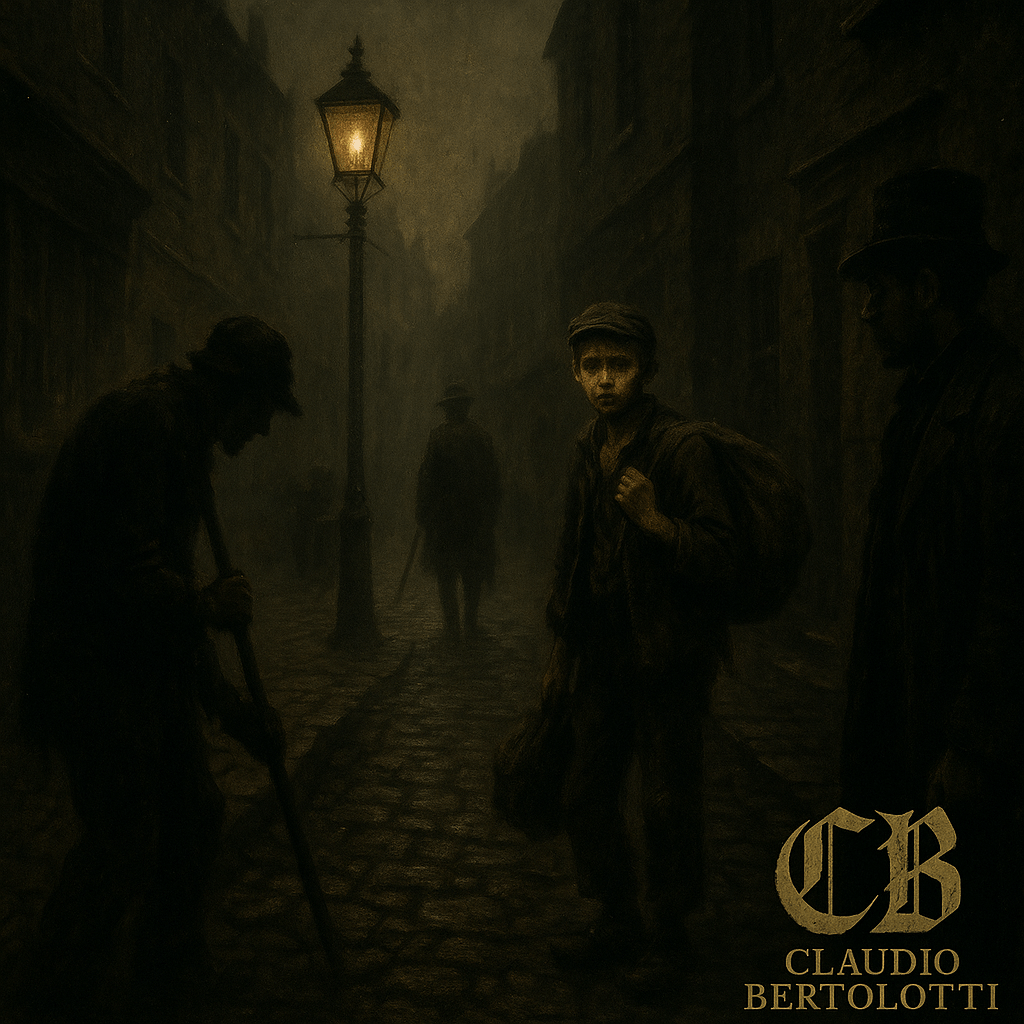

Prima che il crimine venisse misurato, catalogato, sezionato in protocolli e referti, esisteva il silenzio.

Un silenzio reale, fisico, che avvolgeva le scene del delitto come una seconda morte.

Nell’Ottocento non esisteva la polizia scientifica come la intendiamo oggi. Non c’erano repertazioni sistematiche, non c’erano fotografie forensi, non c’erano analisi del DNA, impronte digitali, ricostruzioni computerizzate.

C’era l’uomo. E c’era il vuoto.

Quando un corpo veniva trovato, la prima reazione non era l’analisi, ma lo sgomento. La scena non veniva “congelata”: veniva osservata, toccata, spesso contaminata. I curiosi entravano. I vicini parlavano. Le voci si accavallavano. Le ipotesi nascevano prima dei fatti.

Il silenzio non era metodo: era ignoranza.

La scena del crimine come enigma muto

La scena del crimine ottocentesca non “parlava”.

Non perché non avesse nulla da dire, ma perché nessuno sapeva ancora ascoltarla.

Un coltello insanguinato era solo un coltello.

Una finestra aperta era solo una finestra.

Un corpo irrigidito era solo un corpo.

Mancava il linguaggio per interpretare ciò che restava. La morte non era una traccia da leggere, ma un evento da subire. E questo rendeva il Male più grande, più opaco, più assoluto.

Il crimine non veniva spiegato: veniva narrato.

E spesso, raccontandolo, lo si deformava.

L’intuizione contro il metodo

Gli investigatori dell’epoca lavoravano per intuito, esperienza personale, pregiudizio sociale. Il colpevole era spesso “quello che non tornava”, “quello che dava cattiva impressione”, “quello che non sapeva spiegarsi”.

Non c’era una scienza a fare da argine.

C’era l’uomo che guardava un altro uomo e decideva se credergli.

Il silenzio era fertile terreno per l’errore.

E l’errore, a sua volta, alimentava nuove ingiustizie.

Molti innocenti finirono accusati perché il silenzio non sapeva difenderli.

Molti colpevoli rimasero liberi perché nessuno era in grado di leggere ciò che avevano lasciato dietro di sé.

Il Male senza prove

Prima della polizia scientifica, il Male non aveva bisogno di essere dimostrato. Bastava suggerirlo. Bastava insinuarlo.

Un quartiere povero.

Una casa isolata.

Un comportamento eccentrico.

Il crimine si spiegava con la morale, non con l’evidenza. E questo rendeva la paura più profonda, perché non aveva confini netti. Tutti potevano essere colpevoli. Tutti potevano essere osservati.

Il silenzio diventava sospetto.

La solitudine diventava indizio.

Quando il silenzio faceva più paura delle parole

Oggi siamo abituati a un eccesso di spiegazioni. Ogni crimine viene sezionato, analizzato, restituito al pubblico come un puzzle risolto.

Nell’Ottocento, invece, il crimine restava spesso incompleto. Mancava un pezzo. O forse mancavano tutti.

Ed è proprio questo a inquietarci ancora oggi.

Il silenzio prima della scienza non proteggeva. Non rassicurava. Non chiudeva.

Lasciava aperte le domande.

Chi è stato?

Perché?

E soprattutto: come possiamo esserne certi?

La nascita della paura moderna

Paradossalmente, è proprio da quel silenzio che nasce la paura moderna.

Non quella urlata, spettacolare, cinematografica.

Ma quella lenta, domestica, insinuante.

Il Male non era ancora un dato da laboratorio. Era una possibilità umana.

E questo lo rendeva più vicino. Più reale. Più intollerabile.

La polizia scientifica nascerà per dare ordine, metodo, verità.

Ma prima di allora, c’era solo l’eco di ciò che era accaduto.

Un’eco che non spiegava.

Un’eco che restava.

E forse, in fondo, è proprio quel silenzio che continuiamo a cercare quando leggiamo, scriviamo, raccontiamo il Male: non per risolverlo, ma per ascoltarlo.

Link ufficiali

🌐 Sito ufficiale: www.claudiobertolotti83.net

📸 Instagram: @autoreclaudiobertolotti – @archivio_blackwood

📘 Facebook: https://www.facebook.com/share/1Czr6gVnaf/

📬 Substack: https://claudiobertolotti.substack.com

📢 Telegram: https://t.me/archivioblackwood

🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@claudio.bertolott8

📺 YouTube: https://youtube.com/@claudiobertolottiauotre?si=WzE25SAC8fm2zBvM