Ogni epoca ha i suoi mostri.

E non perché siano davvero aumentati, ma perché ne abbiamo bisogno.

Il true crime contemporaneo sembra ossessionato dalla figura del serial killer come creatura eccezionale, aberrante, separata dal resto dell’umanità. Il mostro serve a rassicurare: se il male è “altro”, allora noi siamo salvi. Se è isolabile, etichettabile, riconoscibile, possiamo dormire sonni tranquilli.

Ma questa è una semplificazione comoda. E pericolosa.

Il mostro come alibi collettivo

Trasformare un individuo in mostro assoluto permette alla società di evitare domande scomode.

Non ci chiediamo più come sia nato quel male, quali condizioni lo abbiano nutrito, quali silenzi lo abbiano reso possibile.

Il mostro diventa un alibi narrativo:

non è la solitudine,

non è l’abbandono,

non è la marginalità,

non è il fallimento delle istituzioni,

non è la violenza normalizzata.

È “lui”. Solo lui.

Nel true crime più superficiale questo meccanismo è evidente: si costruisce una figura estrema, si amplifica l’orrore, si insiste sull’eccezionalità. Il risultato è un racconto che intrattiene, ma non spiega.

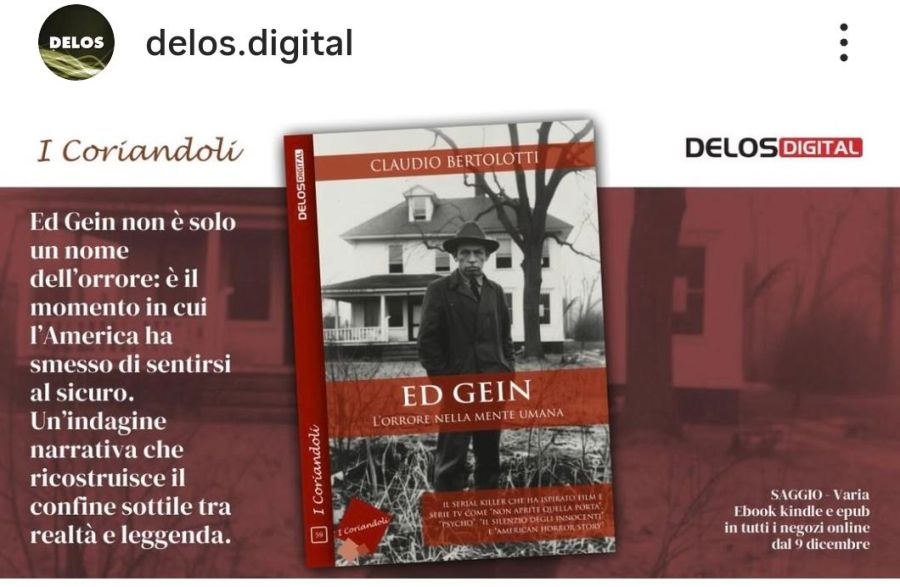

Ed Gein e la semplificazione dell’orrore

Il caso Ed Gein è emblematico.

Per decenni è stato ridotto a una caricatura: il “macellaio”, il “folle”, l’uomo delle maschere di pelle. Un’immagine potente, certo, ma profondamente incompleta.

Gein è stato anche il prodotto di:

- isolamento sociale estremo

- una relazione patologica con la figura materna

- povertà emotiva e culturale

- assenza di interventi, controlli, responsabilità esterne

Ridurre tutto a “era un mostro” significa chiudere il discorso proprio dove dovrebbe iniziare.

Ed è qui che il true crime serio smette di essere intrattenimento e diventa strumento di comprensione.

ED GEIN – L’ORRORE DELLA MENTE UMANA

• Ebook Delos Digital: https://share.google/8pIw4FN0LDpZX2FBQ

• Amazon ebook: https://amzn.eu/d/8PChNOH

• Feltrinelli: https://www.lafeltrinelli.it/ebook/autori/claudio-bertolotti

• IBS: https://share.google/dNuTe1qRjc5rqz1AJ

• HorrorMagazine: https://share.google/EzYtNodTJ9TJ5Dc0C

• Hoepli: https://www.hoepli.it/amp/ed-gein-lorrore-della-mente-umana/9788825435054.html

Dal true crime alla narrativa: il mostro come specchio

La grande narrativa gotica e horror ha sempre saputo una cosa che oggi spesso dimentichiamo:

il mostro non è mai solo il mostro.

Frankenstein non parla solo di una creatura, ma di responsabilità negate.

Dracula non è solo un vampiro, ma una metafora di contagio, desiderio e paura dell’altro.

I grandi personaggi dell’orrore funzionano perché riflettono qualcosa di umano, non perché ne sono privi.

Quando la narrativa crea mostri, lo fa per porre domande.

Quando il true crime li crea, spesso lo fa per evitarle.

Eppure i due mondi dovrebbero dialogare.

Il true crime può imparare dalla narrativa la profondità simbolica.

La narrativa può imparare dal true crime il rigore, il rispetto dei fatti, il peso delle conseguenze.

Il pericolo della mitologia del male

C’è un rischio ulteriore, oggi più che mai: la mitizzazione.

Quando il mostro diventa icona, meme, personaggio seriale, si perde il confine tra analisi e consumo.

Il male diventa prodotto.

La sofferenza diventa contenuto.

Le vittime diventano sfondo.

In questo contesto, il bisogno di mostri non è innocente: serve a nutrire un sistema narrativo che vive di semplificazione, polarizzazione, shock continuo.

Ma il prezzo lo paghiamo tutti.

Raccontare senza creare mostri

Raccontare il male non significa assolverlo.

Significa comprenderlo senza giustificarlo, spiegarlo senza trasformarlo in spettacolo, analizzarlo senza disumanizzare.

Il vero racconto del crimine non ci dice: “guarda che mostro”.

Ci dice: “guarda cosa succede quando smettiamo di vedere”.

E forse è per questo che abbiamo così bisogno di mostri:

per non dover guardare troppo a lungo dentro di noi.

Contatti ufficiali

🌐 Sito ufficiale: www.claudiobertolotti83.net

📸 Instagram: @autoreclaudiobertolotti – @archivio_blackwood

📘 Facebook personale: https://www.facebook.com/share/1Czr6gVnaf/

📬 Substack: https://claudiobertolotti.substack.com

📢 Telegram: https://t.me/archivioblackwood

🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@claudio.bertolott8

📺 YouTube: https://youtube.com/@claudiobertolottiauotre?si=WzE25SAC8fm2zBvM