Studiare Ed Gein non significa studiare un “mostro”.

Questa è la prima, fondamentale lezione.

La narrazione comune lo ha trasformato in una caricatura dell’orrore: il folle isolato, l’uomo dei feticci, il nome da evocare per disturbare. Ma quando si entra davvero nella sua storia, nei documenti, nei verbali, nei resoconti psichiatrici e nelle testimonianze, ci si accorge che la realtà è molto più inquietante proprio perché è meno spettacolare.

Ed Gein non uccide per odio.

Non agisce per impulso.

Non è dominato dalla rabbia.

Ed Gein costruisce.

La devianza come rifugio, non come esplosione

Uno degli errori più comuni è leggere i suoi crimini come atti di violenza pura. In realtà, ciò che emerge è un bisogno patologico di ricostruzione affettiva.

Gein non distrugge: tenta di ricomporre.

Non elimina l’altro: lo conserva.

Non cerca il caos: crea un ordine tutto suo.

Il suo mondo interiore è fragile, impoverito, immobile nel tempo. La morte non è il fine, ma uno strumento per fermare ciò che teme di perdere: la presenza, la madre, l’identità. È una devianza che nasce dal vuoto, non dall’eccesso.

Ed è questo che la rende difficile da comprendere… e da accettare.

Il vero orrore non è il gesto, ma la logica

Analizzando Gein, ho imparato che il vero orrore non sta nei dettagli macabri – quelli attirano l’attenzione, ma spiegano poco – bensì nella coerenza interna del suo pensiero.

Tutto ciò che fa segue una logica distorta ma stabile.

Nulla è casuale.

Nulla è improvvisato.

Questo è un punto che spesso il true crime moderno evita, perché mette a disagio: se c’è una logica, non possiamo liquidare tutto come follia incomprensibile. E se possiamo comprenderla, allora dobbiamo fare i conti con il fatto che il male non è sempre urlato, caotico, riconoscibile.

A volte è silenzioso.

Domestico.

Persistente.

La semplificazione è una forma di difesa

Trasformare Ed Gein in un’icona horror serve a proteggerci.

Serve a dire: “Lui è altro da noi”.

Ma studiandolo a fondo, emerge una verità scomoda: la sua mente è il risultato di isolamento, dipendenza affettiva, repressione e mancata elaborazione del lutto. Elementi estremi, certo. Ma non alieni.

Questo non giustifica.

Spiega.

Ed è proprio la spiegazione che spesso viene evitata, perché costringe a guardare oltre il racconto facile.

Cosa mi ha lasciato davvero questo studio

Studiare Ed Gein mi ha insegnato che:

- non tutti i serial killer cercano potere o vendetta

- la devianza può nascere dal bisogno di appartenenza

- il confine tra normalità e patologia è più sottile di quanto ci piaccia credere

- raccontare il male senza comprenderlo è solo intrattenimento

Per questo ho scelto di raccontare la sua storia senza indulgenza, ma anche senza compiacimento. Perché capire non significa assolvere, ma evitare che l’orrore venga ridotto a spettacolo.

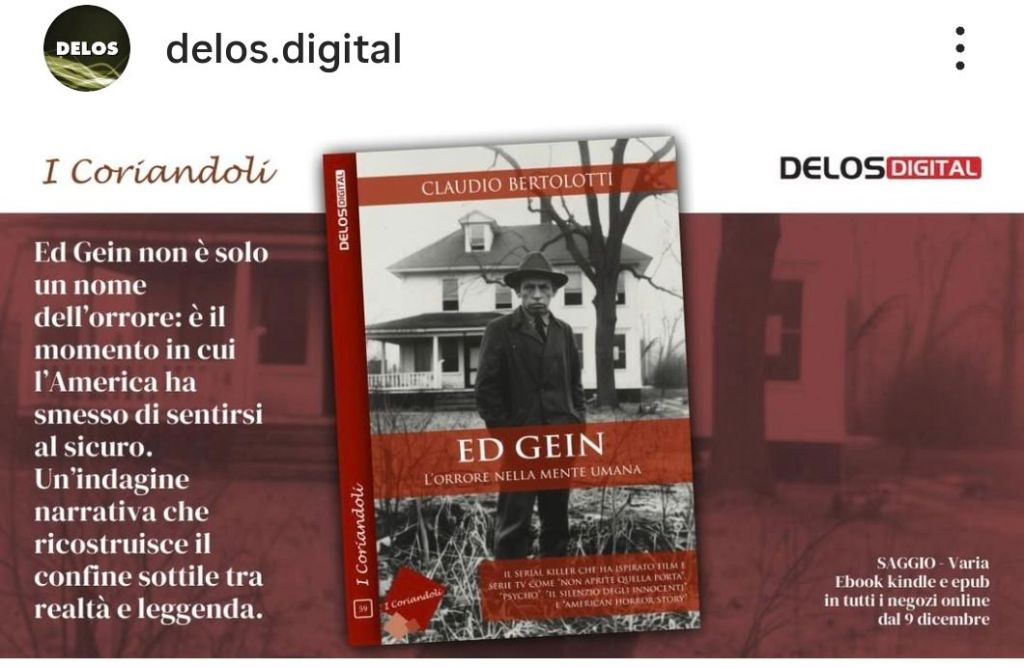

ED GEIN – L’ORRORE DELLA MENTE UMANA

• Ebook Delos Digital: https://share.google/8pIw4FN0LDpZX2FBQ

• Amazon ebook: https://amzn.eu/d/8PChNOH

• Feltrinelli: https://www.lafeltrinelli.it/ebook/autori/claudio-bertolotti

• IBS: https://share.google/dNuTe1qRjc5rqz1AJ

• HorrorMagazine: https://share.google/EzYtNodTJ9TJ5Dc0C

• Hoepli: https://www.hoepli.it/amp/ed-gein-lorrore-della-mente-umana/9788825435054.html

Contatti ufficiali

🌐 Sito ufficiale: www.claudiobertolotti83.net

📸 Instagram: @autoreclaudiobertolotti – @archivio_blackwood

📘 Facebook: https://www.facebook.com/share/1Czr6gVnaf/

📬 Substack: https://claudiobertolotti.substack.com

📢 Telegram: https://t.me/archivioblackwood

🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@claudio.bertolott8

📺 YouTube: https://youtube.com/@claudiobertolottiauotre?si=WzE25SAC8fm2zBvM